-

[중세 문법 개념] 중세 국어 체언 한 번에 정리하기(+ㅎ종성 체언)

중세 국어의 형태 파트에 대해 다루고 있는데요

지난 격조사에 이어서 다룰 내용은 바로 '체언'입니다!!!

현대 국어에서는 체언에 대해 다룰 내용이 꽤 있지만

중세 국어에서는 크게 다룰 내용이 별로 없어요!

그러니 이번에 이 포스팅으로 딱 정리해 놓으면 좋을 것 같아요!!

시작하기 전에!!!

그 전에 올렸던 '격조사' 포스팅을 안 봤다면

그거부터 꼭 보시길 바랄게요!!

중세 국어 문제의 70% 이상 출제되는 부분이니까요!!

[중세 문법 개념] 중세 국어의 격조사 한 번에 마스터하기!!!!

[중세 문법 개념] 중세 국어의 격조사 한번에 마스터하기!!!! 중세 국어에서 가장 출제 빈도가 높은 개념은 바로 격조사입니다.!!! 이번 포스팅에서는 이런 격조사에 대해 자세하게 살필 예정이니

d-road.tistory.com

현대국어와 중세국어의 대명사 체계 비교

일단 체언 중에서 수사나 명사를 제외하고 대명사에서 나올 확률이 큽니다.

중세국어의 대명사는 현대국어의 대명사와 차이가 있었는데요, 먼저 차이점을 표로 확인해 볼게요!

위에 있는 분홍색 박스가 현대국어의 대명사 체계표입니다.

그 밑에 있는 표가 중세국어인데요 이 중에서 빨간색으로 표시를 해놓은 부분이 눈여겨 볼 차이점입니다.

①1인칭 겸사말 '저'의 부재

현대국어에서 상급자나 나이가 많은 사람에게 본인을 지칭할 때는 '저'라는 표현을 씁니다.

"선생님, 저를 모르시겠습니까?"

이렇게요. 그런데 중세국어에서는 이런 1인칭 '저'와 같은 표현이 없었기 때문에 그냥 '나'를 쓰죠.

말을 듣고 있는 사람은 '대왕'으로 높임의 대상입니다. 따라서 현대국어라면 '저'를 썼을 텐데 중세국어에서는 그냥 '나'를 쓰고 있죠.

중세국어에서 '저'는 표에서 확인할 수 있지만 재귀칭에서만 쓰이고 있어서 이 부분을 함정으로 하여 문제가 나올 수 있습니다.

위 예문에서 '저'는 앞에 나온 '백성'을 다시 가리키고 있는 재귀칭이지, '나'의 낮춤 표현이 아닙니다.

이처럼 다른 문법적 지식과 함께 충분히 나올 수 있는 내용이니 잘 정리해 두시길 바랍니다.!!!

②특이한 형태의 재귀칭 대명사 'ᄌᆞ갸'

현대국어에서는 '당신'이라는 재귀칭 대명사가 있는데요, 어린 친구들은 이런 말을 쓸 기회가 별로 없지만 가끔가다 인터뷰 같은 곳에서 볼 수 있습니다.

"아버지는 당신께서 애지중지 하시던 물건을,,,"

"철수는 자기가 좋아하는 물건을,,,"

위의 첫 번째 문장에서 '당신'은 '아버지'를 가리키는 재귀칭 대명사입니다. 가리키는 대상이 높임의 대상이 아닌 경우에는 두 번째 예시처럼 그냥 '자기'라고 표현할 수 있죠.

중세국어에서는 이런 '당신'을 'ᄌᆞ갸'로 표현했습니다.

위 예문에서 'ᄌᆞ갸'는 앞에 나온 '정반왕'이라는 높임의 대상을 가리킵니다. 문제로 만약 출제가 된다면 'ᄌᆞ갸'에 밑줄을 치고 이것이 가리키는 대상이 자기 자신이라고 하면서 함정을 놓겠죠? ㅎㅎ

이 예문은 'ᄌᆞ갸'를 설명할 때 나오는 대표적인 예문이니 이것을 다 메모해 두시면 좋을 것 같아요!!!

특이한 형태의 체언

중세국어에는 현대국어에 없는 특이한 형태의 체언이 존재했습니다.

먼저 'ㅎ'종성 체언을 볼까요?

'ㅎ'종성 체언이란 말 그대로 단어들 중에서 'ㅎ'이 말음으로 끝나는 것들을 말합니다.

근데 그게 왜 특이한 걸까요?!!

여러분 한 번 'ㅎ'으로 끝나는 단어 생각해 볼까요?

3

2

1

!!!

없죠??!! ㅎㅎㅎ

'놓다', '닿다', '좋다' 처럼 용언에서는 찾아볼 수 있겠지만 일반 명사들 중에서는 거의 찾아볼 수가 없어요!

그런데 중세 국어에는 그렇지 않았다는 거!!!

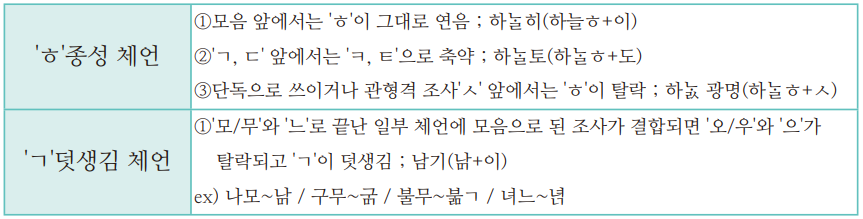

중요한 것은 위에 표에 나왔듯이 그 출현 환경입니다.

모음 앞에서는 'ㅎ'이 그대로 연음이 됩니다. 중세국어는 이어적기를 하고 있었으니까요. 이런 경우에는 'ㅎ'이 정말 있었구나를 확실히 알 수 있었겠죠?

뒤에 'ㄱ,ㄷ'이 오면 ㅎ과 만나 'ㅋ,ㅌ'으로 축약이 되었습니다. 이 경우에는 'ㅎ'이 왔다는 것은 간접적으로 'ㅋ,ㅌ'을 보고 파악할 수 있죠. 'ㄱ,ㄷ'이 거센소리가 되기 위해서는 'ㅎ'이 와야하니까요.

단독으로 오거나 뒤에 관형격 조사 'ㅅ'이 오는 경우에는 'ㅎ'이 탈락했습니다.

이런 'ㅎ'종성 체언은 이미 기출로도 여러 차례 나왔었습니다.

가장 최근에는 23년 9월 3학년 모의고사에 나왔었죠.

'강'을 의미하는 '내ㅎ'와, '나라ㅎ'가 있습니다. '내ㅎ'의 경우에는 뒤에 주격 조사 '이'가 와서 '내히'로 적혔네요.

'나라ㅎ'의 경우에는 뒤에 관형격 조사 'ㅅ'이 와서 생략이 되었구요.

이때 이 문제를 풀면서 몇 명이나 이렇게 정확히 'ㅎ'종성 체언을 파악할 수 있었을까요? ㅎㅎ

물론 이렇게 정확히 파악해야 문제를 맞힐 수 있었던 것은 아니겠지만, 완벽히 알고 있다면 분명 조금이라도 더 시간을 단축할 수 있었겠죠!!!??

한 문제만 더 살펴볼까요?

이번에는 21년 4월 모의고사입니다.

'ㅎ'종성 체언이 나온다고 하면 보통 이렇게 다른 문법적 지식들과 함께 나오는 경우가 많습니다. 한 번 천천히 풀어보면서 다른 문법적 지식도 점검해 보길 바랄게요 ㅎㅎ

다시 본론으로 돌아와서 나머지 하나의 특이한 형태 체언은 'ㄱ'덧생김 체언입니다.

아직까지 이 내용이 문제로 다뤄지지는 않았지만 충분히 나올 수 있는 내용입니다.

'모/무'와 '느'로 끝난 일부 체언들 중에서는 모음으로 된 조사가 뒤에 올 경우 'ㅗ/ㅜ'와 'ㅡ'가 탈락되고 'ㄱ'이 덧생기는 경우가 있습니다.

바로 위에서 살펴봤던 문제를 다시 한 번 볼까요?

'뿌리가 깊은 나무는' 이라고 번역되는 내용을 보겠습니다. 이 부분은 '체언+조사'의 구조인데요, 분석하자면 아래와 같습니다.

남ᄀᆞᆫ = 남ㄱ + ᄋᆞᆫ

본래같았으면 '나무'의 옛 형태인 '나모'가 와야했는데 뒤에 모음으로 시작하는 조사가 오다보니까 '남ㄱ '의 형태로 나타나게 된 것이죠. 이런 것들은 모두 뒤에 모음이 올 때만 오기 때문에 사실상 'ㄱ'이 조사 쪽에서 새로 생겨난 것 같이 보인다는 특징이 있습니다.

지금까지 중세국어의 체언에 대해 살펴봤습니다!!

다음 포스팅에서는 중세국어의 '용언'에 대해 살펴볼게요!!!

그럼 열공!!!

'문법 개념 설명' 카테고리의 다른 글

[국어 문법 겨울 특강_1강] 음운에 대한 기초 지식 마스터하기!!! (0) 2024.01.23 [중세 문법 개념] 중세 국어 용언 어렵지만 확실히 마스터하기!(+기출분석) (1) 2023.12.10 [중세 문법 개념] 중세 국어의 격조사 한 번에 마스터하기!!!! (0) 2023.10.23 [문법 개념] 부사, 관형사 완벽 정리!!! (0) 2023.08.23 [중세 문법 개념] 중세 국어의 표기법 정리!(+성조와 방점) (0) 2023.08.16

드림로드 국어 공부 블로그

국어 문법, 문학, 기출문제를 다루는 블로그입니다.